当前位置: 首页» 东方思想

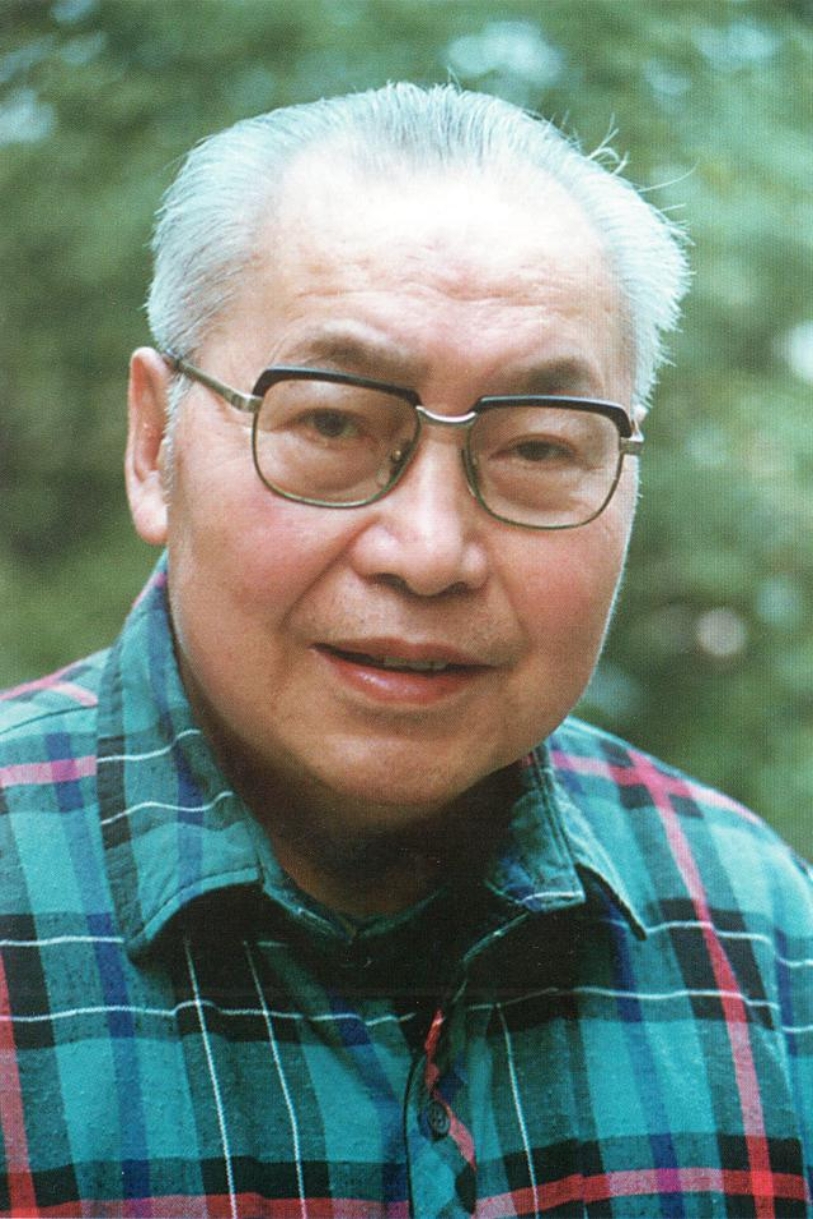

蒋孔阳的中国美学未来展望

发布人:发布时间:2025-04-08

文/时胜勋

蒋孔阳不仅着眼于美学史,还注重对未来美学的展望,使美学研究更加具有现实性和针对性,也体现老一代学者的学术责任感和使命感。关于未来中国美学,蒋孔阳做过四次集中的讨论。

第一次是在《建国以来我国关于美学问题的讨论》(1978)一文中,蒋孔阳就对新时期美学研究做了展望,提出了若干切实可行的研究方向。

第一,“认真地深入而又扎实地学习马列主义的经典著作,彻底地把一些基本的理论问题搞清楚”。这一点大概是鉴于十七年时期对马列主义研究不够深入的情况而发的,80年代对马克思《手稿》的研究可以视为这一方向的一个实践。在这方面蒋孔阳不但自己深入钻研《手稿》,还撰写《美学新论》,可谓是对这一原则的集中的实践。

第二,“有系统地整理中国古代的美学思想和有系统地介绍西方的美学名著,写出基本像样的《中国美学史》和《西方美学史》,把美学研究的基本建设搞好”。这是蒋孔阳对中西美学的重视,首次提出要写《中国美学史》《西方美学史》。80年代,李泽厚、叶朗在《中国美学史》方面做了卓越的开拓,而蒋孔阳也有写作《中国美学史》的构想,但最终未能完成。在《西方美学史》方面,90年代,蒋孔阳与朱立元等主编了《西方美学通史》可以视为对此任务的一个的落实。

第三,“对中外的艺术史和当前的艺术实践以及生活中的审美实践,作出一些比较有深度有广度的研究”。这一点表现了蒋孔阳对艺术问题的极端重视,强调美学研究与文艺研究并重,蒋孔阳的唐诗美学、中国绘画美学的研究可以视为这方面的实践。

可以说,蒋孔阳提出的三点意见,即兼顾马克思主义美学原理研究、中外(西)美学史研究、艺术史和艺术美学研究,这是非常有针对性,也是切实可行的,对以后中国当代美学的发展也具有启发意义。

可以说,蒋孔阳提出的三点意见,即兼顾马克思主义美学原理研究、中外(西)美学史研究、艺术史和艺术美学研究,这是非常有针对性,也是切实可行的,对以后中国当代美学的发展也具有启发意义。

第二次是在《对近年来我国美学研究工作的一些想法》(1984)中,谈到对未来美学研究的设想时,蒋孔阳提出三点建议。

第一点是“增强我们学术上的民主作风和气派”。这是针对那种“唯我独尊”、“霸权主义”而言的。蒋孔阳认为,“只有尊重旁人,相互促进,社会主义的美学春天,才会更加灿烂辉煌”。[1]在新世纪的多元时代,尤其应该提倡这种相互尊重与相互促进的学风。

第二点是实事求是,具体说就是“尽可能地不发表没有根据的言论”,“尽可能地不发表违心的言论”。[2]这两点大体是鉴于“文革”时期以及十七年时期的不良文风而提出的,是非常有针对性的。这一点蒋孔阳先生在一年前的《实事求是地开创美学研究的新局面》一文有说明。他认为,有些人不那么实事求是,“他们研究问题,不查原始资料;他们参与讨论,不看各家文章;他们批评旁人,不知道旁人讲的究竟是什么东西;甚至他们著文推荐旁人的著作,连旁人的著作都不看,只是根据道听途说,就胡乱吹捧几句”。[3]其实,这些问题在当代也依然存在,值得反省。

第三点是美学研究“要把民族化与现代化统一起来,在比较中西美学的基础上,建立具有中国特色而又现代化的美学体系”。[4]80年代的美学思潮是“重西轻中”、“重现代轻传统”,蒋孔阳则强调二者的融合,尤其是不脱离中国美学史传统与当代社会实际,这是非常有见地的。他尤其对宗白华的《美学散步》给予充分的肯定,指明其方向的正确性,但同时认为还应进一步深入。

如果将取得成绩的第二点、第三点和未来展望的第三点结合(它们都侧重于美学研究本身),可以看出,马克思主义美学原理研究、中外美学史研究、文艺美学研究、民族化与现代化的统一,基本可以视为蒋孔阳当代美学研究所确立的“四条原则”,是当代美学研究不可多得的理论总结。

第三次是在《西方文化冲击下的中国现代美学》(1989)中,面对美学的第二次繁荣期,蒋孔阳提出了自己的思考。第一,接受西方美学要进行整体性的思考,要有史的维度,要“以我为中心”,体现了鲜明的中国立场和中国气象。第二,反对中西二元对立,既接受西方,又坚持继承和发扬传统。第三,指出中国现代美学的三条道路,一是引进,二是融合,三是创新。三条路都要走,而不是相互指责。第四,注重美学发展的过程,而非目的,对于未来的设想不必苛求,而是要勇于“接受挑战”,这也是中国现代美学的“唯一的出路”。[5]我认为,这四点建议是切实可行的,也是有现实意义的。

第四次是在《建立具有中国特色的文艺理论》(1995)中,蒋孔阳专门讨论文艺理论的道路问题。这一年,蒋孔阳73岁。

蒋孔阳首先指出中国的文艺理论要走“古今中外的路”。[6]所谓古今中外就是“现代化”与“民族化”的结合。这是对《对近年来我国美学研究工作的一些想法》一文的强化和进一步思考。但“古今中外的路”,或者现代化与民族化统一的路如何走呢?蒋孔阳从三个方面加以讨论。

第一,什么是中国特色?蒋孔阳认为对中国特色不能做固定化的理解,不能仅仅认为古代的就是特色,而现代的没有特色。所谓中国特色,就是把好的东西充实到我们的特色里去,形成“我们民族新的内容和新的特色”。[7]中国特色是发展的特色,而不是凝固的特色。

第二,对传统要加以发扬。发扬什么传统呢?蒋孔阳提出中国传统的“三重”,即重情、重文、重玄。所谓重情,一是指感情体验,二是指人情味、人情世故。所谓重文,一是文采,形式美,二是审美精神,就是精神美。所谓重玄,就是道家,一是注重哲理,即玄思,二是注重玄远,言近旨远、超以象外之意。这说明中国传统文艺理论有它的长处,应该发扬广大。就笔者而言,这三点概括是很到位的,很少见到有学者这样全面地讨论过。

第三,要注重比较研究。这个比较研究不限于中国的比较研究,还包括西方的比较研究。尤其是后者,我们熟悉的东西,或许还看不出明显的差异,但是对于西方人(如哈·奥斯本《美学与艺术理论》),他们认为中国很多地方与西方有差异,反而有时候比我们看得更透彻。

这篇文章影响较为广泛,一是它发表的级别很高(《人民日报》),二是当时它被《新华文摘》、人大复印资料《文艺理论》转载。这篇文章也很重要,一是它提出的问题很有针对性,在回顾20世纪西方化的中国美学史中展望21世纪中国美学史,二是作者对它的重视,在《美的规律 蒋孔阳自选集》中,特意收录此文作为压轴。

可以说,蒋孔阳以其深厚的学养,提出的马克思主义美学、中外美学史、文艺美学、传统与现代的结合的治学原则是非常富有价值的,这其实也是蒋孔阳先生自身美学实践的总结。比如对马克思主义美学主导地位的坚持,马克思主义的唯物主义与辩证法始终是蒋孔阳先生治学的最大法宝。比如对中国美学和西方美学研究要深入到史的深度,而不是浮光掠影。难能可贵的是,他高屋建瓴地提出中国特色美学的观念、方法与实践,从理论方面进一步落实了他倡导的“美在创造中”,使“美在创造中”转变为“理论在创造中”。

总之,蒋孔阳的中国美学史研究尽管没有写成,有些地方来不及深入思考,但他作为一位马克思主义美学家坚持中国立场,表现出鲜明的问题意识和深刻的忧患意识,则是我们永远应该记取的。

注释:

[1] 蒋孔阳著《蒋孔阳全集》第三卷,安徽教育出版社1999年版,第719页。

[2] 蒋孔阳著《蒋孔阳全集》第三卷,安徽教育出版社1999年版,第720页。

[3] 蒋孔阳著《蒋孔阳全集》第五卷,安徽教育出版社2005年版,第566-567页。

[4] 蒋孔阳著《蒋孔阳全集》第三卷,安徽教育出版社1999年版,第720页。

[5] 蒋孔阳著《蒋孔阳全集》第三卷,安徽教育出版社1999年版,第509页。

[6] 蒋孔阳著《蒋孔阳全集》第四卷,安徽教育出版社1999年版,第713页。